節分(せつぶん)は、日本の大事な行事で、季節が変わるときをお祝いする特別な日です。冬から春になる前の日(立春の前日)に行われ、みんなで豆をまいて「鬼を追い出し、福を呼び込む」風習があります。

この記事では『節分の由来や歴史、豆まきの意味、恵方巻きの習慣』など、日本の伝統行事について詳しく学べます。また、中国の立春に関連する文化や、平安時代の追儺(ついな)儀式についても触れています。節分の背景や楽しみ方を知ることで、より深くこの行事を楽しむことができるでしょう。

節分の日付について

節分の日付は、太陽や地球の動きで決まります。地球が太陽の周りを回る軌道(公転)を基にして、立春の日が決まります。立春は、太陽の通り道(黄道)の位置がちょうど315度になるときのことで、これが「春の始まり」とされています。

そして、その前日が節分です。年によって地球の公転周期や閏年の影響で、立春の日が変わるため、節分の日も2月3日や4日になることがあります。ただし、最近ではほとんどの場合、2月3日が節分とされています。

立春とは?

立春は、二十四節気(にじゅうしせっき)という昔の暦で「春の始まり」を意味します。これは季節を24の区分に分けたもので、立春はその中でも特に重要な節目です。冬が終わり、春が始まる合図として、日本では古くから大切にされてきました。立春は、新しい一年の始まりとも考えられ、農業や生活の節目としても役立てられていました。

2025年の節分はいつ?

2025年の節分は、2月2日(日曜日)です。これは、立春の日付が年によって変動するため、節分の日もそれに伴い変わるからです。2025年の立春が2月3日となるため、その前日の2月2日が節分となります。

節分の日付は、地球が太陽を一周する時間が365日と約6時間であることから、暦と実際の季節に微妙なズレが生じます。このズレを調整するために閏年が設けられていますが、それでも完全には一致しないため、立春の日付が変動し、それに伴い節分の日も変わることがあります。

ちなみに、2021年も2月2日が節分の日でした。2025年の次に2月2日が節分となるのは2029年で、以降も4年ごとに2月2日が節分となる年が続きます。

また、2025年の恵方は「西南西」です。恵方巻きを食べる際は、この方角を向いて願い事をしながら黙って食べると良いとされています。

調べ方

- 二十四節気を確認する

節分は「立春」の前日と決まっています。二十四節気に基づいた暦を確認することで、その年の立春を調べ、その前日を節分の日と特定できます。 - カレンダーや暦をチェック

日本のカレンダーには、多くの場合節分が記載されています。特に伝統的な行事を記載したものを使用すると便利です。 - 天文データを利用

立春は太陽が黄道上で315度の位置に来る瞬間に基づいています。天文データを確認すれば、立春と節分の日付が正確にわかります。 - オンライン検索

「2025年 節分 日付」などと検索すると、その年の節分の日をすぐに調べることができます。年ごとの変化も簡単に確認できます。

節分の始まり

節分は、昔の中国から伝わった習慣です。「鬼を追い出して、良い季節を迎えよう!」という意味がありました。日本では平安時代に「追儺(ついな)」という行事が始まり、これが今の節分のもとになりました。

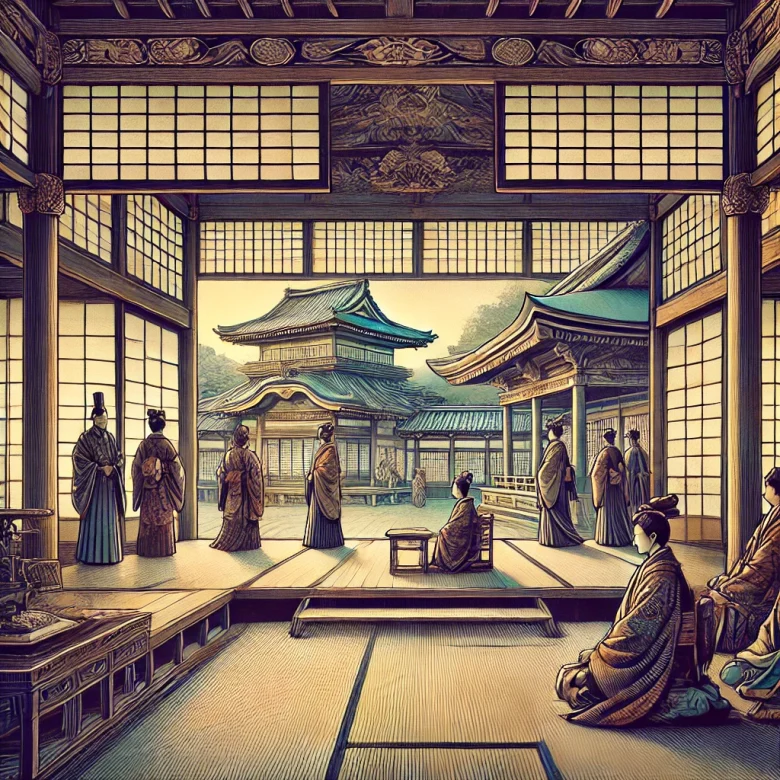

平安時代の追儺(ついな)

平安時代に始まった「追儺(ついな)」は、宮中で行われた鬼を追い払うための儀式です。これは中国から伝わった「驅儺(くな)」という習慣が日本で発展したもので、節分の行事の直接的な起源とされています。

【追儺の儀式】

- 方相氏(ほうそうし)の登場

追儺では、黄金の仮面をつけた「方相氏」という役が儀式を執り行います。この方相氏は、四つの目を持つ鬼退治の神格化された存在として描かれ、槍や盾を持ち、鬼を追い払う役目を果たします。 - 鬼を追い払う行動

鬼に見立てた存在(役者や人形)が悪霊や災厄の象徴とされ、これを追い払う動作を行いました。宮中のさまざまな部屋を巡り、声を上げたり、太鼓や鐘を鳴らして邪気を祓いました。 - 魔除けの呪文と道具

儀式では、特定の呪文が唱えられ、魔除けの道具が使われました。火や煙、豆などが使われたこともありますが、これらが後の節分の豆まきの起源となったと考えられています。 - 大晦日の重要性

平安時代には、追儺は大晦日に行われることが一般的でした。新しい年を迎えるための準備として、災厄を払い、新しい年の幸福を祈る重要な儀式とされました。

【追儺から節分へ】

追儺は平安時代に宮中行事として重視されましたが、時代が進むにつれて庶民に広がり、形式が簡略化されました。特に江戸時代には、追儺の精神が節分の豆まきとして定着しました。方相氏の姿や呪文は失われましたが、「鬼を退治し、福を呼び込む」という基本的な考え方は、節分の中心的要素として受け継がれています。

中国の立春の文化

日本の節分は中国の風習から影響を受けていますが、中国には日本のような「節分」という行事はありません。ただし、立春や季節の変わり目を祝う文化があります。

- 咬春(ヤオチュン)

立春の日には、春を迎える象徴として新鮮な野菜や春巻きを食べる習慣があります。これを「咬春」と呼び、健康や豊作を願います。 - 立春祭

一部の地域では、立春を祝う祭りが行われます。農耕社会の伝統が色濃く残る行事で、五穀豊穣や健康を祈る意味があります。 - 春牛図(チュンニュートゥ)

古代中国では、立春の日に「春牛図」という絵を用いて豊作を祈願する風習がありました。これは、牛が農業の象徴として描かれているものです。 - 「打春」儀式

一部の地域では、「打春」と呼ばれる儀式が行われ、紙や土で作った牛を打つことで、冬を追い払い、春の到来を祝います。

豆まきの意味

節分といえば「豆まき」です!豆を使う理由は、「豆」が「魔(ま)を滅(め)する」という言葉と似ているからです。炒った豆を家の外に撒いて「鬼は外!」と叫び、家の中には「福は内!」と声をかけて幸せを呼び込みます。

どの豆でもいいの?

豆まきに使う豆は、主に炒った大豆が選ばれます。生の豆は発芽する可能性があり、これが家の中で良くないことを招くと考えられたため、炒った豆を使うようになりました。また、大豆は日本人にとって身近で栄養価も高い食品であるため、昔から厄除けや健康を祈る象徴として使われてきました。他の豆を使うこともできますが、伝統的には炒った大豆が一般的です。

小さな子供への注意

豆まきに使用する炒った豆は、小さな子供にとって誤飲の危険がありますので、大人がしっかり見守りながら行いましょう。また、子どもの年齢や噛む力によっては、豆が飲み込みにくいこともあるため、無理に食べさせないようにしてください。

お菓子を使う際の工夫

- 個包装のお菓子(ラムネなど)を使い、誤飲を防ぐ。

- 小さなお菓子(ボーロなど)を小袋に詰めて配り、散らばらないようにする。

- 柔らかいスポンジボールやカラーボールを使って、投げる遊びを安全に楽しむ。

- 幼児向けには豆の代わりに柔らかいおせんべいや赤ちゃん用のスナックを使うと安心。

恵方巻きをもっと楽しむアイデア

最近では、節分に「恵方巻き」という長い巻きずしを食べる人が増えました。その年の「恵方」(幸せがある方角)を向きながら、願いごとをしつつ、黙って一本丸ごと食べると良いことがあると言われています。この習慣はもともと関西で始まりましたが、今では日本中で人気です。

- 手作り恵方巻き

家族で具材を選んで手作りするのもおすすめです。定番の具材(卵焼き、キュウリ、かんぴょう、マグロなど)だけでなく、好きな食材を入れてアレンジしてみましょう。 - ミニ恵方巻き

小さな子どもでも食べやすいように、ミニサイズの恵方巻きを作るのも楽しいアイデアです。一口サイズで見た目もかわいらしくなります。 - スイーツ恵方巻き

クレープやロールケーキを巻きずし風にして、デザートとして楽しむ「スイーツ恵方巻き」も人気です。フルーツやクリームを使えば、見た目も華やかになります。 - 恵方を調べて方角を楽しむ

方位磁石やスマートフォンのアプリを使って、その年の恵方を家族で探してみるのも面白い時間になります。

節分をもっと楽しむアイデア

今の節分は、家族みんなで楽しむ行事になっています。神社やお寺では「節分祭」が行われ、豆まきイベントも開かれます。たとえば、有名な寺院では俳優やスポーツ選手が豆まきをするイベントも行われ、大勢の人々が参加します。

お家では、次のアイデアで楽しさをさらに増やせます。こうした工夫をすることで、節分が家族全員の心に残る素敵なイベントになります。

- 鬼のお面作り: 家族で画用紙や色鉛筆を使ってオリジナルのお面を作るのも楽しいです。

- 景品付き豆まき: 豆の中におみくじや小さな景品を混ぜて、子どもたちが探す遊びを取り入れてみましょう。

- 手作りの装飾: 家の中に赤や黄色のデコレーションを加え、節分らしい雰囲気を演出します。

節分を通じて、日本の昔からの文化を感じたり、大切にしたりできるのは素敵なことですね!

まとめ

日本の文化や歴史には、四季折々の行事がたくさんあります。それぞれの行事には、先人たちが大切にしてきた意味や願いが込められています。これらの文化に触れることで、家族で過ごす時間がより楽しく、特別なものになるでしょう。

たとえば、節分では豆まきをしたり、恵方巻きを食べたりすることで、家族で笑顔あふれる時間を作れます。さらに、手作りのお面やデコレーションを取り入れることで、小さなお子さんも一緒に楽しめます。また、ひな祭りにはひな人形を飾ったり、こどもの日には兜やこいのぼりを用意することで、行事をより盛り上げることができます。

こうしたアイテムや準備を取り入れることで、行事が家族全員の心に残る特別なイベントになります。そして、それをきっかけに、これからも日本の文化や歴史に興味を持ち、大切にしていけるようになるでしょう。

季節ごとの行事を通して、家族の絆を深め、日本の豊かな伝統を楽しむきっかけにしてみてはいかがでしょうか?ぜひ、少しの工夫を加えて、毎年の行事を思い出に残る素敵な時間にしてください。

絆が深まり、そして新しい季節の始まりにぴったりなアイテムをまとめましたので、ぜひご家族やお友達と一緒に楽しんで下さい!

この記事は、AI技術を活用して作成されました。節分に関する日本の伝統や文化を分かりやすく解説し、多くの人に理解していただけるよう心がけています。文章の正確性や情報の豊かさを高めるため、最新の知識と歴史的背景を基に内容を構成しています。

コメント